История Гусеницы

Гусеница, которая жила на кусте крапивы, была уверена, что кроме еды в жизни нет ничего важного, и свысока смотрела на птиц, которые могли летать.

Но однажды с ней произошло удивительное превращение, которое заставило её взглянуть на мир совершенно по-новому и понять, для чего на самом деле даются крылья.

Вдоль садовой ограды малина и смородина росли так тесно, что казалось, там больше не поместиться и травинке, но крапива, видно, так не считала: ух, сколько ее там было!

Там-то и жила Гусеница.

Жила она на самом большом кусте крапивы и с утра до ночи жевала крапиву — это было все, что она умела делать, бедняжка!

Но не подумайте, что она жаловалась на свою судьбу. Ничего подобного!

— Ах, как хорошо жить на свете, когда крапивы вдоволь! — приговаривала она в те редкие минуты, когда переставала жевать. — Да, это и называется — жить в свое удовольствие! Как хорошо!

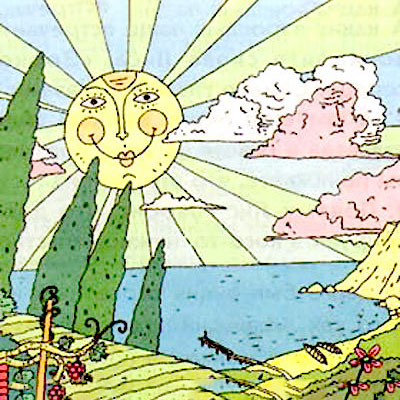

А кругом и правда было так хорошо!

Солнце с каждым днем поднималось все выше, сияло все ярче, грело все сильнее — и на земле все старались ему подражать: деревья, кусты и травы тянулись в вышину; речка сверкала так, что больно было смотреть; все теплее становился ветер, а луг покрылся тысячами маленьких желтых солнышек — это расцвели одуванчики.

Что говорить — была весна!

Но Гусеница и знать не желала о весне.

Она никогда не оглядывалась вокруг. Она смотрела только на крапиву, видела только крапиву, думала только о крапиве и жевала, жевала, жевала крапиву…

Даже Лесной Клоп, который жил по соседству, на ветке смородины, находил, что это чересчур.

— Конечно, еда — дело важное, — объяснял он Тлям, сидевшим под листом, — но нельзя же из-за еды — тем более из-за крапивы — забывать обо всем на свете! Где, спрашиваю я, где у этой Гусеницы высшие, духовные интересы? Тут ими и не пахнет!

И Тли, хотя они и ничего не понимали в этих рассуждениях, хором поддакивали Клопу: ведь сам-то Клоп, что и говорить, умел не только есть, но и пахнуть, да еще как — особенно когда волновался. А он всегда волновался, если ему возражали…

Но Гусеница и не думала волноваться. Она, можно сказать, и ухом не вела (тем более что ушей у нее не было).

— Я выше этих пересудов, — ворчала она. — Я занимаюсь делом, а на всех остальных мне наплевать!

Спору нет, свое дело она знала: ведь далеко не каждый сумеет с утра до ночи глодать сырую крапиву и ни разу не обжечься! И все-таки… И все-таки, по-моему, ей не следовало так презирать всех остальных! Например, птиц.

— Поют, — сердито ворчала она, когда птицы распевали свои лучшие песни. — Поют и чирикают! Пустозвоны! Песнями сыт не будешь!

— Ах, нет! Петь — это так прекрасно! — вздохнул молоденький Кузнечик, который умел играть на своей скрипочке одну-единственную ноту. — Я бы так хотел петь, как птица!

— Ну и пой! Пой на здоровье! — хихикнула Гусеница. — Можешь даже летать! Самое подходящее занятие для пустозвона!

— А… ведь… когда-нибудь… и ты… будешь… летать, соседка… — раздался чей-то медленный, скрипучий голос.

Гусеница так изумилась, что даже оглянулась.

Это говорила мудрая старая Улитка. К ее словам нельзя было не прислушаться: все знали, что она старше всех на свете — ей было два, а то и три года — и она много повидала на своем веку.

— Это вы мне? — спросила Гусеница.

— Да… да… именно тебе… Когда-нибудь у тебя вырастут крылья, и ты… будешь… летать… почти… как…

Но Гусеница не дала ей договорить.

— Какая чушь! — крикнула она. — Я — летать? Нет уж, спасибо! Да ни за что на свете! Пусть этой чепухой занимаются птицы! Бессмысленные, пустоголовые твари!

— Ты бы… поосторожнее… о птицах… — проговорила Улитка, опасливо втянув рожки. — Ведь… они… могут… тебя съесть!

Тут Гусеница чуть не подавилась от возмущения.

— Съесть меня? — крикнула она. — Съесть меня? Меня никто не может съесть! Я волосатая и очень-очень противная на вкус! — с гордостью проговорила она, немного успокоившись. — Это видит всякий, у кого есть глаза! Да! Меня никто не может съесть! Есть — это мое дело!

И она было уже собралась заняться своим делом, как вдруг…

Как вдруг что-то огромное, страшное с шумом и свистом налетело на нее. Гусеница почувствовала, что ее стиснули, подхватили и понесли высоко-высоко, в самое небо…

«Ну что ж, попила, поела — недаром жизнь прожила», — мелькнуло у Гусеницы в голове. Бедняжка решила, что пришла ее смерть…

На самом деле это был Скворушка, совсем молоденький, желторотый: он даже не знал, что таких гусениц не едят, и был очень горд своей добычей.

— Мама, мама! Гляди, чего я нашел! — крикнул он, усаживаясь на ветку перед скворечником, прибитым на очень высокой елке.

Из скворечника выглянула мама Скворчиха.

— Брось немедленно эту гадость! — строго сказала она. — Ох уж эти дети! Всякую дрянь тащат в рот! Брось сейчас же, а то у тебя живот заболит.

Скворушка, к счастью для себя — а особенно для Гусеницы! — был послушным ребенком. Он немедленно выпустил Гусеницу из клюва, и она стремглав полетела вниз.

Но, надо отдать ей справедливость, она не потеряла головы: падая, она успела выпустить шелковинку, и чем длиннее становилась шелковинка, тем плавнее становилось падение. А вскоре шелковинка зацепилась за сучок. Гусеница ловко подтянулась и наконец, слегка помятая и очень испуганная, уселась на сучке и смогла перевести дух.

Чуть-чуть отдышавшись, она почувствовала сильный голод и огляделась в поисках своей любимой крапивы.

И она увидела…

Она увидела луг, и речку, и лес за рекой — весь мир, большой и широкий мир, в котором она родилась и выросла и которого никогда не замечала.

— Сколько крапивы! — вырвалось у нее. — Я и не знала, что на свете так много крапивы!

— Извините, вы что-то сказали? — спросил чей-то бас у нее над самым ухом (хотя ушей у нее, как вы помните, не было).

Гусеница вздрогнула и обернулась.

Возле нее сидел Жук, такой большой, что просто странно, как это она не заметила, когда он появился. Он был весь закован в блестящий темно-коричневый панцирь, а на голове у него торчала пара длинных, грозных рогов.

— Я сказала, как много крапивы, — объяснила она, против обыкновения, довольно вежливо: уж очень внушительный вид был у Жука.

— Крапивы? Где? — переспросил Жук удивленно.

— Ну, всюду! — Гусеница повела головой.

Но Жук продолжал недоумевать.

— Если вы имеете в виду вот это, — показал он вперед, — то это вовсе не крапива! Это речка!

— Да нет! Вон там, наверху!

— Наверху? — засмеялся Жук. — Это небо! Уверяю вас, там нет никакой крапивы!

— То-то, я смотрю, цвет какой-то странный, — согласилась Гусеница. — А вон там, впереди? Там все зеленое — это, уж конечно, крапива!

— Да что вы, — удивился Жук, — это же лес! Лес!

— Это еще что такое? — буркнула Гусеница. Ей стало уже неинтересно слушать.

Но Жуку, видно, понравилось объяснять.

— Лес — это замечательная вещь! — с воодушевлением продолжал он. — Это много-много деревьев, и кустов, и трав, и… и всего, чего душе угодно!..

— Значит, там-то есть крапива? — перебила его Гусеница.

— Еще бы! — ответил Жук. — Крапивы там хоть отбавляй! Но что крапива! Там есть вещи гораздо повкусней! Например, ягоды! Земляника! Или листья на березах! Объедение! Куда лучше крапивы!

— Сомневаюсь, — сухо сказала Гусеница.

— Уверяю вас! — горячо продолжал Жук, — Хотите, полетим туда! И вы сами убедитесь!

Гусеница пробормотала что-то невнятное. Ей почему-то было стыдно признаться, что она не умеет летать.

Но Жук ничего не заметил. Он был занят: приподняв жесткие блестящие надкрылья, он развернул пару чудесных прозрачных крыльев и загудел, накачиваясь воздухом, — так делают все жуки, готовясь в полет.

— Полетели! — крикнул он наконец, и Гусеница осталась одна…

— Подумаешь, расхвастался, надутый! — обиженно сказала она. — У меня тоже будут крылья! Вот!

— Вы были правы, соседка, — сказала она Улитке, когда, после долгого и трудного путешествия по стволу елки, добралась наконец до родной крапивы и утолила первый голод (люди в таких случаях говорят «заморила червячка», но, конечно, Гусенице это выражение вряд ли бы понравилось).

— Права?.. Я всегда права… А ты… о чем, соседка? — спросила Улитка.

— Я поняла, что мне нужны крылья! Я очень рада, что они у меня будут! И поскорей бы! Ведь тогда я полечу и съем весь этот вкусный… как его… ага, лес!

Улитка только покачала головой. Зато Лесной Клоп, который с интересом прислушивался к их разговору, с довольным видом сказал:

— Не говорил ли я? Не говорил ли я, что, когда она повидает свет, у нее сильно расширится кругозор?

И Тли, хотя и не могли припомнить ничего подобного, разумеется, дружно с ним согласились, чтобы не волновать Клопа…

Гусеница их уже не слушала: она принялась грызть крапиву. Ведь теперь ей еще больше хотелось вырасти и поскорее стать крылатой.

Но хотя грызла она свою крапиву с прежним аппетитом и крапивы было по-прежнему вдоволь, не все оставалось по-прежнему.

Одуванчики давно отцвели и облетели; на лугу появились новые цветы; вскоре отцвели и они — ведь цветы живут так недолго.

Изменилась и сама Гусеница. Она очень выросла — и не мудрено, ведь на аппетит она никогда не могла пожаловаться! А главное, она стала совершать поступки, которых от нее никак нельзя было ожидать!

Порой, например, она переставала грызть крапиву, поднимала голову и озиралась, словно чего-то ждала. А иногда она даже всползала на самую верхушку куста и подолгу смотрела вдаль.

Конечно, она бы ни за что и никому — даже самой себе! — не призналась, что ей хочется снова увидеть небо, и речку, и луг, и лес…

Но вокруг ничего не было видно, кроме листьев крапивы — крапива тоже очень разрослась к этому времени! — и Гусеница спускалась вниз и со вздохом принималась грызть самый большой и сочный крапивный лист.

А однажды Гусенице приснился сон. Кто бы мог подумать! Да, да, самый настоящий сон!

…Она вдруг стала большая-пребольшая; кожа на спине у нее лопнула, приподнялась — точь-в-точь как у Жука! — развернулись два огромных перепончатых крыла, и она взлетела!

Вот она кружит над елкой — скворцы в ужасе прячутся в свой скворечник, а Гусенице и нет до них дела: мерно взмахивая могучими крыльями, она летит над лугом, над речкой — туда, к далекой синеющей полосе леса.

Вот-вот она будет там…

Остается всего несколько взмахов… Но тут с шумом и свистом налетает страшный вихрь… крылья обрываются… и она падает… падает… падает…

Она проснулась, вздрогнув, и от ее резкого движения что-то полупрозрачное, легкое, как мушиное крыло, сорвалось с листа и, покачиваясь, медленно, плавно опустилось на землю. Ее крыло!

Но нет, это была всего-навсего ее старая шкурка. Гусеница так выросла, что уже не помещалась в ней, и шкурка лопнула и свалилась…

Так, значит, она просто-напросто перелиняла во сне? А крыльев у нее все нет? Да и будут ли они когда-нибудь? Ведь время идет и идет…

Да, время шло и шло. И хотя лето было в самом разгаре, и солнце, казалось, грело сильнее прежнего, и на смену отцветшим цветам приходили все новые — что-то ушло вместе с ушедшей весной.

Гусеница и сама не понимала, что ей чего-то не хватает, как однажды у нее вдруг вырвалось:

— Как жаль, что птицы больше не поют!

Она тут же испуганно оглянулась — не слышал ли кто ее странных слов?

Слава богу, кажется, никто не слыхал? Хотя почему Лесной Клоп так сердито на нее смотрит? И почему все Тли дружно захихикали тоненькими голосами?

Ну что ж, она заслужила насмешку! Подумать только, что она — она! — могла сказать такую вещь!.. Нет, надо выкинуть все эти глупости из головы.

И в этот самый день прилетел откуда-то первый желтый лист.

А потом желтых листьев стало много-много, и они начали падать; все чаще накрапывал дождь, ветер становился все сильнее и холоднее, и даже солнце ничего не могло с этим поделать…

И наконец наступил роковой день: день, когда Гусеница почувствовала, что она больше не хочет — не может! — есть.

Да, да! Вялая, сонная сидела она на листе — на большом, сочном, аппетитном листе! — и, вместо того чтобы грызть его, вяло и сонно, словно от нечего делать, обматывала сама себя шелковинкой.

— Смотри-ка! — взволнованно сказал Лесной Клоп. — Наша соседка-то, видно, помирает! Перестала есть! Ну что ж, я всегда говорил ей, что фантазии до добра не доведут! Но кто в наши дни слушает разумные советы!

На этот раз Тли даже не поддакнули ему: они только еще глубже уткнули носы в мякоть смородинного листа. Да и неудивительно: Клоп действительно очень разволновался!

А Гусенице было уже все равно. «Может быть, я и правда умираю, — сонно подумала она. — Значит, у меня так и не будет крыльев… Ну что ж… хотя жаль… жаль…»

Кто знает, о чем она жалела…

Но она не умерла. Вяло и сонно, но упорно она продолжала до поздней ночи обматываться шелковинкой.

А когда настало утро, Гусеницы на листе крапивы уже не было. Зато под листом, крепко-накрепко привязанный к толстому стеблю, висел плотный шелковистый кокон.

Так прочно был он устроен, так надежно прикреплен, что ему были не страшны ни дожди поздней осени, ни снег, падавший вокруг, ни метели, завывавшие в голых ветках, ни морозы, от которых порой замертво падали голодные пташки и трещали, лопаясь, стволы деревьев.

Прошла зима; с сосулек закапали первые слезинки — сосулькам было жалко, что зима проходит; набухли почки на деревьях; на проталине выглянул первый подснежник — кокон все висел и висел, неподвижный, застывший, словно неживой. Может быть, и правда там не было никого живого?

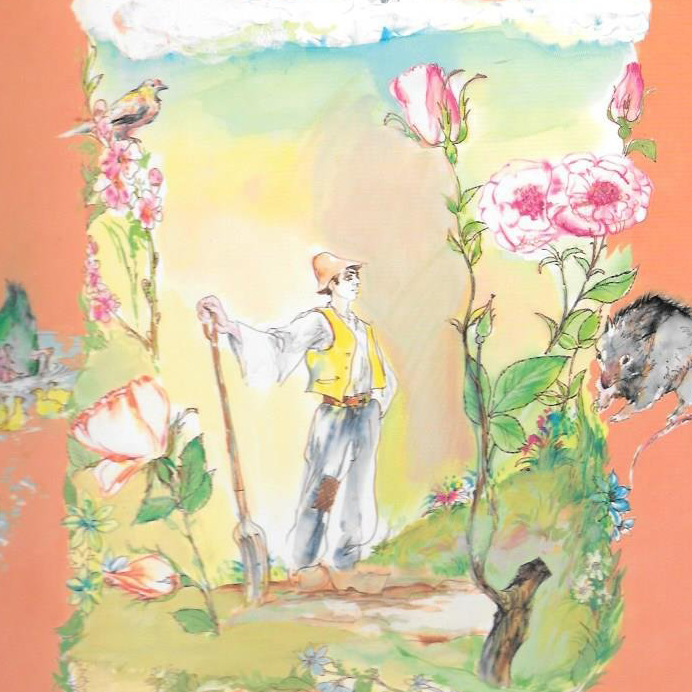

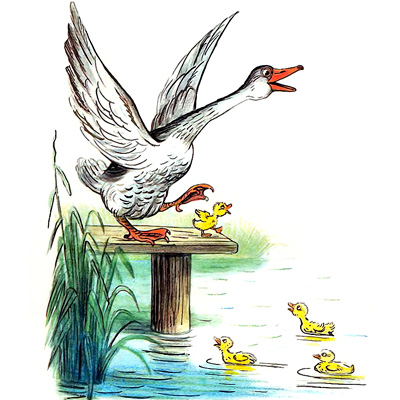

Но едва раскрылись одуванчики на лугу, с кокона слетела верхушка и какое-то странное существо неуклюже выползло наружу и уселось на сухом листе.

Боже, какое жалкое это было создание! Мокрое, беспомощное, все измятое, и вдобавок на спине у него висели две сморщенные, тоже мокрые, тряпочки!

Но солнце, доброе весеннее солнце, для которого все равны, поглядело на него так же ласково, как на самый прекрасный цветок; и под его теплым взглядом морщинистые лоскутки расправились, развернулись — и ослепительными красками засияла пара чудесных крыльев!

Да, никто бы не узнал в этой прелестной Бабочке нашу старую знакомую — Гусеницу!

Да и кому было ее узнавать? Ведь ни Кузнечика, ни Лесного Клопа, ни Тлей давно не было на свете…

И все-таки кто-то ее узнал.

— Ну, что… соседка? — прозвучал скрипучий медленный голос. — Вот… видишь… у тебя… теперь… есть крылья…

— Ах, здравствуйте, милая Улитка! — отвечала Бабочка. — Да, да, у меня теперь и правда есть крылья! Крылья!

— И ты… можешь… полететь… и сгрызть весь… лес… как ты… собиралась…

— Сгрызть? — удивленно приподняла крылышки Бабочка — Что это значит — сгрызть?

Улитка тихонько хихикнула.

— Ах, да! — вспомнила Бабочка. — Помню, помню! Но почему-то мне совсем не хочется грызть! Да и нечем, по правде говоря! — смущенно засмеялась она.

Она говорила правду: вместо зубастого рта у нее теперь был нежный, тоненький хоботок, пригодный разве для того, чтобы пить цветочный нектар.

— Без… еды… долго… не протянешь… — начала было Улитка, но Бабочка не дослушала ее.

— У меня есть крылья! Крылья! — ликующе повторяла она. — Я могу лететь, куда хочу, и любоваться всем на свете! Ведь крылья… ведь для того и даются крылья, правда?

И Улитка — впервые на своем долгом веку — не знала, что сказать.

Она еще обдумывала свой ответ, когда рядом с Бабочкой опустился на листик молоденький Мотылек.

Он был горд и взволнован: ведь это был первый его полет, и даже когда он сел на листик, крылышки его так и ходили!

— Полетим? — крикнул он, заметив Бабочку.

— Полетим! — радостно откликнулась она.

Оба вспорхнули и полетели туда, где на лугу пестрели цветы, где ослепительно блестела речка, где вдали синела зубчатая полоса леса, — оба юные, сами прелестные, как два цветка…

А Улитка всё думала…

Почему рыбы молчат

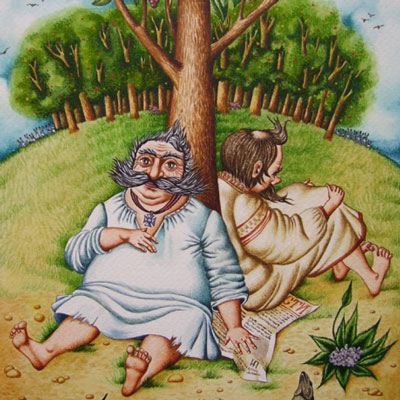

В старину рыбы любили поговорить, а Судак — так тот уж даже слишком. Добро бы он дело говорил, а то всё пустяки: то лясы точит, то ерунду мелет, то чепуху несёт, а бывало и того хуже: лишнее болтает.

И до того он как-то всем рыбам надоел, что ни одна с ним и разговаривать не желает: только разлетится он к какой-нибудь рыбе побеседовать, а она вильнёт хвостом — и поминай как звали!

Вот плавал он, плавал, молчал-молчал — до того намолчался, хоть топись!

А язык чешется смерть как!

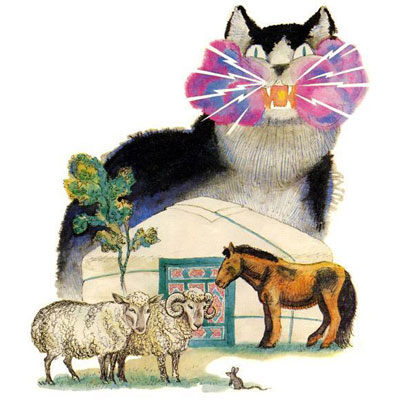

Подплыл Судак с горя к берегу. Думает: нет ли хоть там кого, с кем бы посудачить.

Высунул нос из воды, смотрит — верно, сидит на берегу кто-то мохнатенький, четыре лапки, пятый — хвост.

— Эй ты, Мохнатенький, — говорит Судак. — Ты кто будешь? Рыба?

— Да что ты, — говорит Мохнатенький, — какая же я рыба! Я зверь Выдра.

— Вот и я думаю, что не рыба, — говорит Судак. — Что рыбе на сухом месте делать? Дура она, что ли?

Сказал — и тут же язык прикусил.

Но Выдра — ничего, не обиделась, только облизнулась.

— Почему же это сразу — дура? — спрашивает. — Разве на бережку плохо?

— Ещё бы не плохо, — говорит Судак. — Совсем жить нельзя!

— А в воде, выходит, можно?

— В воде-то? Сравнила тоже! В воде знай плавай в своё удовольствие!

— А если я плавать не умею?

— Плавать не умеешь? — удивился Судак. — Вот смехота! Да ведь это проще всего — плавать! Войди в воду — сразу и поплывёшь!

— А не утону?

Судак со смеху чуть не захлебнулся. Даже пузыри пустил.

— Да что ты, — говорит, — кто же это в воде тонет? Мы вот, рыбы, всю жизнь в воде живём, и ни одна, слава богу, не утонула!

Вошла Выдра в воду осторожно-осторожно: сперва по грудку, потом по шейку… поплыла, поплыла… да вдруг как кинется на судака!

Еле-еле он от неё ушёл, только из хвоста она ему серёдку вырвала: был хвост лопатой, а стал уголками.

«Ой-ой-ой, — думает Судак, — ни за что не буду с незнакомыми разговаривать, особенно со зверями! Ты им — слово, а они — за хвост! Ишь звери!»

Сказать сказал, а язык-то всё чешется! Поплавал немного — в другом месте к берегу подплыл. Опять нос высунул.

Смотрит — на большом камне Незнакомка сидит, вся в перьях, беленькая, хорошенькая, а сама плачет жалостно-прежалостно: «Чаю! Чаю!»

Жалко её стало Судаку.

— Эй ты, — говорит, — беленькая, хорошенькая! Ты не зверь?

— Да что ты, — говорит Незнакомка, — я, чай, птица! Чай, знаешь, Чайка я!

— А чего же ты плачешь?

— Отчего плачу? Есть хочу, оттого и плачу!

— Есть хочешь? — удивился Судак. — Так зачем плакать? Возьми да поешь!

— Хорошо тебе советы давать! — говорит Чайка. — Я, чай, это и сама знаю! А что взять-то? Взять-то нечего, кроме песка да гальки!

Судак ну хохотать!

— Ох, уморила ты меня, — говорит наконец. — Еды сколько хочешь, а она говорит — есть нечего!

— Где?

— Да у нас в воде! И ракушки вкусные, и червяки, и раки ничего себе, а вкуснее всего… — Тут запнулся было Судачишка, да язык у него сам собой выговорил: — …вкуснее всего — кой-какие рыбёшки!

И только у него эти слова вырвались — Чайка как взлетит, как ухватит его за спину, за самую середину!

Ну, Судак — он тоже не промах — кой-как извернулся, ушёл. Только плавник спинной ему Чайка изорвала — он у Судаков и по сие время неровный.

Уплыл Судак в море, на глубокое место. Еле-еле отдышался. Сам себя ругает ругательски!

«Так мне, Судаку-дураку, и нужно, — думает. — Ведь знал же, что не годится с незнакомыми разговаривать! Ну уж теперь хоть режьте меня — ни за что не буду! Зарок даю! Ни со зверями, ни с птицами! И к берегу не подплыву! Пусть у меня плавники отсохнут!»

И долго крепился, терпел. Целый день почти. Только уж к вечеру душа не вынесла — опять к берегу подобрался.

«Хоть одним глазком погляжу, — думает, — а говорить — ни-ни!»

Смотрит: что за чудо такое? Сидит на берегу Незнакомец, а кто он — и не понять! Вроде бы птица: нос птичий и посвистывает, да перьев нет! Вроде бы и зверь — да нет: на двух ногах и шерсти мало! Сидит, вечернюю зорьку встречает.

Глядел, глядел на него Судак, а заговорить боится: плавник-то ещё саднит.

А Незнакомец заметил Судака и говорит:

— Добрый вечер!

Судак молчит.

— Что же ты не отвечаешь? — говорит Незнакомец. — Невежливо, брат.

Молчит Судак.

— А‑а, ты, наверно, говорить не умеешь, — догадался Незнакомец. Верно, верно, рыбы ведь говорить не умеют! Забыл я, извини!

Обидно стало Судачишке. До того обидно — мочи нет!

— Это мы-то не умеем? — выпалил. — Да мы, если хочешь знать, ого-го-го как умеем! Ещё и тебя научим!

— Да ну? — удивился Незнакомец. — Так что ж ты раньше-то молчал?

— А потому молчал, что я зарок дал — ни со зверями, ни с птицами не разговаривать, а то больно кусаться любят! Ты-то сам что за птица?

— Что ты, — говорит Незнакомец, — какая я тебе птица!

— Тогда, выходит, зверь?

— И не зверь я… Я, как бы тебе понятней объяснить… Человек я.

— Челове-ек? — повторил Судак. — Первый раз слышу! Ну, если Человек тогда ничего.

— Вот и я думаю — ничего, — говорит Незнакомец. — А тебя-то как звать?

— Судак.

— Ну, вот и познакомились, — говорит Человек. — Можем и побеседовать с тобой, пока я снасть налажу.

А сам на палку нитку привязывает.

— И для чего же такая снасть? — спрашивает Судак.

— Это я, — отвечает Человек, — врать тебе не стану — рыбки надумал наловить.

А Судак — от большого ума — как захохочет!

— Ры-ы-ыбки? — говорит. — Да как же это ты палкой рыбку ловить будешь?

— Там видно будет, — говорит Человек, а сам на нитку тоже что-то привязал — загогулинку какую-то.

— Хотя верно, — говорит Судак, — у нас в море-океане такая дура-рыба есть, что и на палку клюнет! Не поверишь, какая дура! Камни — и то хватает! Но, — говорит, — если хорошую рыбу хочешь подманить, ты ей…

И пошёл, и пошёл выкладывать: что какая рыба ест, да что особо любит, где ходит, да когда спит, да когда кормится.

Всё выложил. Болтал, болтал — даже самому есть захотелось.

И вдруг видит: перед самым его носом червячок в воде вьётся-извивается, аппетитный, толстый, словно говорит: «Съешь меня!»

Судак его и хамкнул.

Да только проглотить не успел — оказался на крючке.

— Ну, — говорит Человек, — что же мы с тобой делать будем? Уху варить?

А Судак от страха и «мама» сказать не может. Замер.

Жалко стало его Человеку.

— Так и быть, — говорит, — отпущу тебя для первого знакомства. Но, гляди, в другой раз не попадайся!

Снял он Судачишку с крючка и в воду бросил.

Судак как припустится — и «спасибо» не сказал! Обеспамятел от радости, видно.

Но только с этого самого дня стало рыбы в реках-морях заметно убавляться.

И собрались однажды все рыбы на совет.

— В чём, — говорят, — причина? То нас ни зверь, ни птица, ни человек не трогали, а теперь таскают не судом! Признавайся, кто их научил!

Пришлось Судачишке каяться.

— Так и так, — говорит, — я, дурак, проболтался! Делайте со мной что хотите — я всему виной!

Хотели было рыбы его за это смерти предать, да, спасибо, Камбала умнее её рыбы на свете нет — отговорила.

— Этим, — говорит, — горю всё равно не поможешь. И Судак у нас теперь учёный — будет молчать! Вот лучше-ка давайте и мы все вперёд будем язык за зубами держать, чтобы ни люди, ни птицы, ни звери больше никаких наших рыбьих хитростей не узнали.

Так и порешили.

С тех-то самых пор все рыбы воды в рот набрали и ни с людьми, ни со зверями, ни с птицами не разговаривают.

Говорят только между собой.

И то — тихо-тихо.