Бутылочное горлышко

История жизни одной стеклянной бутылки, на фоне которой разворачивается трагедия человеческих судеб.

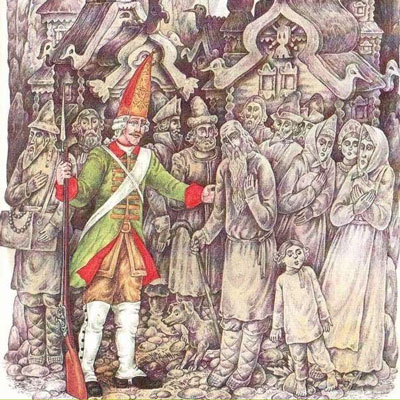

В узком, кривом переулке, в ряду других жалких домишек, стоял узенький, высокий дом, наполовину каменный, наполовину деревянный, готовый расползтись со всех концов. Жили в нем бедные люди; особенно бедная, убогая обстановка была в каморке, ютившейся под самою крышей. За окном каморки висела старая клетка, в которой не было даже настоящего стаканчика с водой: его заменяло бутылочное горлышко, заткнутое пробкой и опрокинутое вниз закупоренным концом. У открытого окна стояла старая девушка и угощала коноплянку свежим мокричником, а птичка весело перепрыгивала с жердочки на жердочку и заливалась песенкой.

«Тебе хорошо петь!» – сказало бутылочное горлышко, конечно не так, как мы говорим, – бутылочное горлышко не может говорить – оно только подумало, сказало это про себя, как иногда мысленно говорят сами с собою люди. «Да, тебе хорошо петь! У тебя небось все кости целы! А вот попробовала бы ты лишиться, как я, всего туловища, остаться с одной шеей да ртом, к тому же заткнутым пробкой, небось не запела бы! Впрочем, и то хорошо, что хоть кто-нибудь может веселиться! Мне не с чего веселиться и петь, да я и не могу нынче петь! А в былые времена, когда я была еще целою бутылкой, и я запевала, если по мне водили мокрою пробкой. Меня даже звали когда-то жаворонком, большим жаворонком! Я бывала и в лесу! Как же, меня брали с собою в день помолвки скорняковой дочки. Да, я помню все так живо, как будто дело было вчера! Много я пережила, как подумаю, прешла через огонь и воду, побывала и под землею и в поднебесье, не то что другие! А теперь я опять парю в воздухе и греюсь на солнышке! Мою историю стоит послушать! Но я не рассказываю ее вслух, да и не могу».

И горлышко рассказало ее самому себе, вернее, продумало ее про себя. История и в самом деле была довольно замечательная, а коноплянка в это время знай себе распевала в клетке. Внизу, по улице шли и ехали люди, каждый думал свое или совсем ни о чем не думал, – зато думало бутылочное горлышко!

Оно вспоминало огненную печь на стеклянном заводе, где в бутылку вдунули жизнь, помнило, как горяча была молодая бутылка, как она смотрела в бурлящую плавильную печь – место своего рождения, – чувствуя пламенное желание броситься туда обратно. Но мало-помалу она остыла и вполне примирилась с своим новым положением. Она стояла в ряду других братьев и сестер. Их был тут целый полк! Все они вышли из одной печки, но некоторые были предназначены для шампанского, другие для пива, а это разница! Впоследствии случается, конечно, что и пивная бутылка наполняется драгоценным lacrimae Christi, а шампанская – ваксою, но все же природное назначение каждой сразу выдается ее фасоном, – благородная останется благородной даже с ваксой внутри!

Все бутылки были упакованы; наша бутылка тоже; тогда она и не предполагала еще, что кончит в виде бутылочного горлышка в должности стаканчика для птички, – должности, впрочем, в сущности, довольно почтенной: лучше быть хоть чем-нибудь, нежели ничем! Белый свет бутылка увидела только в ренсковом погребе; там ее и других ее товарок распаковали и выполоскали – вот странное было ощущение! Бутылка лежала пустая, без пробки, и ощущала в желудке какую-то пустоту, ей как будто чего-то недоставало, а чего – она и сама не знала. Но вот ее налили чудесным вином, закупорили и запечатали сургучом, а сбоку наклеили ярлычок: «Первый сорт». Бутылка как будто получила высшую отметку на экзамене; но вино и в самом деле было хорошее, бутылка тоже. В молодости все мы поэты, вот и в нашей бутылке что-то так и играло и пело о таких вещах, о которых сама она и понятия не имела: о зеленых, освещенных солнцем горах с виноградниками по склонам, о веселых девушках и парнях, что с песнями собирают виноград, целуются и хохочут… Да, жизнь так хороша! Вот что бродило и пело в бутылке, как в душе молодых поэтов, – они тоже зачастую сами не знают, о чем поют.

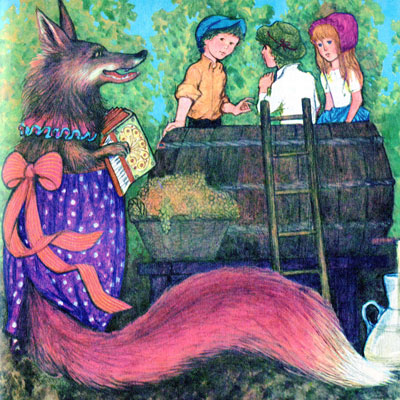

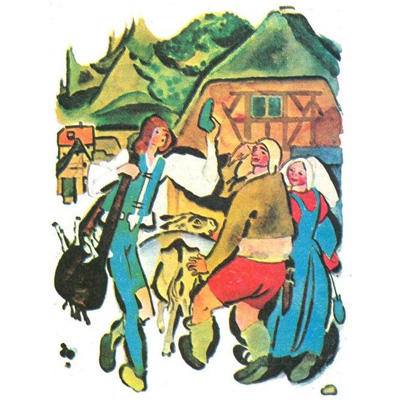

Однажды утром бутылку купили, – в погреб явился мальчик от скорняка и потребовал бутылку вина самого первого сорта. Бутылка очутилась в корзине рядом с окороком, сыром и колбасой, чудеснейшим маслом и булками. Дочка скорняка сама укладывала все в корзинку. Девушка была молоденькая, хорошенькая; черные глазки ее так и смеялись, на губах играла улыбка, такая же выразительная, как и глазки. Ручки у нее были тонкие, мягкие, белые-пребелые, но грудь и шейка еще белее. Сразу было видно, что она одна из самых красивых девушек в городе и – представьте – еще не была просватана!

Вся семья отправлялась в лес; корзинку с припасами девушка везла на коленях; бутылочное горлышко высовывалось из-под белой скатерти, которою была накрыта корзина. Красная сургучная головка бутылки глядела прямо на девушку и на молодого штурмана, сына их соседа-живописца, товарища детских игр красотки, сидевшего рядом с нею. Он только что блестяще сдал свой экзамен, а на следующий день уже должен был отплыть на корабле в чужие страны. Об этом много толковали во время сборов в лес, и в эти минуты во взоре и в выражении личика хорошенькой дочки скорняка не замечалось особенной радости.

Молодые люди пошли бродить по лесу. О чем они беседовали? Да, вот этого бутылка не слыхала: она ведь оставалась в корзине и успела даже соскучиться, стоя там. Но наконец ее вытащили, и она сразу увидала, что дела успели за это время принять самый веселый оборот: глаза у всех так и смеялись, дочка скорняка улыбалась, но говорила как-то меньше прежнего, щечки же ее так и цвели розами.

Отец взял бутылку с вином и штопор… А странное ощущение испытываешь, когда тебя откупоривают в первый раз! Бутылка никогда уже не могла забыть той торжественной минуты, когда пробку из нее точно вышибло и у нее вырвался глубокий вздох облегчения, а вино забулькало в стаканы: клю-клю-клюк!

– За здоровье жениха и невесты! – сказал отец, и все опорожнили свои стаканы до дна, а молодой штурман поцеловал красотку невесту.

– Дай бог вам счастья! – прибавили старики. Молодой моряк еще раз наполнил стаканы и воскликнул:

– За мое возвращение домой и нашу свадьбу ровно через год! – И когда стаканы были осушены, он схватил бутылку и подбросил ее высоко-высоко в воздух: – Ты была свидетельницей прекраснейших минут моей жизни, так не служи же больше никому!

Дочке скорняка и в голову тогда не приходило, что она опять увидит когда-нибудь ту же бутылку высоко-высоко в воздухе, а пришлось-таки.

Бутылка упала в густой тростник, росший по берегам маленького лесного озера. Бутылочное горлышко живо еще помнило, как она лежала там и размышляла: «Я угостила их вином, а они угощают меня теперь болотною водой, но, конечно, от доброго сердца!» Бутылке уже не было видно ни жениха, ни невесты, ни счастливых старичков, но она еще долго слышала их веселое ликование и пение. Потом явились два крестьянских мальчугана, заглянули в тростник, увидали бутылку и взяли ее, – теперь она была пристроена.

Жили мальчуганы в маленьком домике в лесу. Вчера старший брат их, матрос, приходил к ним прощаться – он уезжал в дальнее плавание; и вот мать возилась теперь, укладывая в его сундук то то, то другое, нужное ему в дорогу. Вечером отец сам хотел отнести сундук в город, чтобы еще раз проститься с сыном и передать ему благословение матери. В сундук была уложена и маленькая бутылочка с настойкой. Вдруг явились мальчики с большою бутылкой, куда лучше и прочнее маленькой. В нее настойки могло войти гораздо больше, а настойка-то была очень хорошая и даже целебная – полезная для желудка. Итак, бутылку наполнили уже не красным вином, а горькою настойкой, но и это хорошо – для желудка. В сундук вместо маленькой была уложена большая бутылка, которая, таким образом, отправилась в плавание вместе с Петером Иенсеном, а он служил на одном корабле с молодым штурманом. Но молодой штурман не увидел бутылки, да если бы и увидел – не узнал бы; ему бы и в голову не пришло, что это та самая, из которой они пили в лесу за его помолвку и счастливое возвращение домой.

Правда, в бутылке больше было не вино, но кое-что не хуже, и Петер Иенсен частенько вынимал свою «аптеку», как величали бутылку его товарищи, и наливал им лекарства, которое так хорошо действовало на желудок. И лекарство сохраняло свое целебное свойство вплоть до последней своей капли. Веселое то было времечко! Бутылка даже пела, когда по ней водили пробкой, и за это ее прозвали «большим жаворонком» или «жаворонком Петера Иенсена».

Прошло много времени; бутылка давно стояла в углу пустою; вдруг стряслась беда. Случилось ли несчастье еще на пути в чужие края, или уже на обратном пути – бутылка не знала – она ведь ни разу не сходила на берег. Разразилась буря; огромные черные волны бросали корабль, как мячик, мачта сломалась, образовалась пробоина и течь, помпы перестали действовать. Тьма стояла непроглядная, корабль накренился и начал погружаться в воду. В эти-то последние минуты молодой штурман успел набросать на клочке бумаги несколько слов: «Господи помилуй! Мы погибаем!» Потом он написал имя своей невесты, свое имя и название корабля, свернул бумажку в трубочку, сунул в первую попавшуюся пустую бутылку, крепко заткнул ее пробкой и бросил в бушующие волны. Он и не знал, что это та самая бутылка, из которой он наливал в стаканы доброе вино в счастливый день своей помолвки. Теперь она, качаясь, поплыла по волнам, унося его прощальный, предсмертный привет.

Корабль пошел ко дну, весь экипаж тоже, а бутылка понеслась по морю, как птица: она несла ведь сердечный привет жениха невесте! Солнышко вставало и садилось, напоминая бутылке раскаленную печь, в которой она родилась и в которую ей так хотелось тогда кинуться обратно. Испытала она и штиль и новые бури, но не разбилась о скалы, не угодила в пасть акуле. Больше года носилась она по волнам туда и сюда; правда, она была в это время сама себе госпожой, но и это ведь может надоесть.

Исписанный клочок бумаги, последнее прости жениха невесте, принес бы с собой одно горе, попади он в руки той, кому был адресован. Но где же были те беленькие ручки, что расстилали белую скатерть на свежей травке в зеленом лесу в счастливый день обручения? Где была дочка скорняка? И где была самая родина бутылки? К какой стране она теперь приближалась? Ничего этого она не знала. Она носилась и носилась по волнам, так что под конец даже соскучилась. Носиться по волнам было вовсе не ее дело, и все-таки она носилась, пока наконец не приплыла к берегу чужой земли. Она не понимала ни слова из того, что говорилось вокруг нее: говорили на каком-то чужом, незнакомом ей языке, а не на том, к которому она привыкла на родине; не понимать же языка, на котором говорят вокруг, – большая потеря!

Бутылку поймали, осмотрели, увидали и вынули записку, вертели ее и так и сяк, но разобрать не разобрали, хоть и поняли, что бутылка была брошена с погибающего корабля и что обо всем этом говорится в записке. Но что именно? Да, вот в том-то вся и штука! Записку сунули обратно в бутылку, а бутылку поставили в большой шкаф, что стоял в большой горнице большого дома.

Всякий раз, как в доме появлялся новый гость, записку вынимали, показывали, вертели и разглядывали, так что буквы, написанные карандашом, мало-помалу стирались и под конец совсем стерлись, – никто бы и не сказал теперь, что на этом клочке было когда-то что-либо написано. Бутылка же простояла в шкафу еще с год, потом попала на чердак, где вся покрылась пылью и паутиной. Стоя там, она вспоминала лучшие дни, когда из нее наливали красное вино в зеленом лесу, когда она качалась на морских волнах, нося в себе тайну, письмо, последнее прости!..

На чердаке она простояла целых двадцать лет; простояла бы и дольше, да дом вздумали перестраивать. Крышу сняли, увидали бутылку и заговорили что-то, но она по-прежнему не понимала ни слова – языку ведь не выучишься, стоя на чердаке, стой там хоть двадцать лет! «Вот если бы я оставалась внизу, в комнате, – справедливо рассуждала бутылка, – я бы, наверное, выучилась!».

Бутылку вымыли и выполоскали, – она в этом очень нуждалась. И вот она вся прояснилась, просветлела, словно помолодела вновь; зато записку, которую она носила в себе, выплеснули из нее вместе с водой.

Бутылку наполнили какими-то незнакомыми ей семенами; заткнули пробкой и так старательно упаковали, что ей не стало видно даже света божьего, не то что солнца или месяца. «А ведь надо же что-нибудь видеть, когда путешествуешь», – думала бутылка, но так-таки ничего и не увидала. Главное дело было, однако, сделано: она отправилась в путь и прибыла куда следовало. Тут ее распаковали.

– Вот уж постарались-то они там, за границей! Ишь, как упаковали, и все-таки она, пожалуй, треснула! – услыхала бутылка, но оказалось, что она не треснула.

Бутылка понимала каждое слово; говорили на том же языке, который она слышала, выйдя из плавильной печи, слышала и у виноторговца, и в лесу, и на корабле, словом – на единственном, настоящем, понятном и хорошем родном языке! Она опять очутилась дома, на родине! От радости она чуть было не выпрыгнула из рук и едва обратила внимание на то, что ее откупорили, опорожнили, а потом поставили в подвал, где и позабыли. Но дома хорошо и в подвале. Ей и в голову не приходило считать, сколько времени ока тут простояла, а ведь простояла она больше года! Но вот опять пришли люди и взяли все находившиеся в подвале бутылки, в том числе и нашу.

Сад был великолепно разукрашен; над дорожками перекидывались гирлянды из разноцветных огней, бумажные фонари светились, словно прозрачные тюльпаны. Вечер был чудный, погода ясная и тихая. На небе сияли звездочки и молодая луна; виден был, впрочем, не только золотой, серповидный краешек ее, но и весь серо-голубой круг, – виден, конечно, только тому, у кого были хорошие глаза. В боковых аллеях тоже была устроена иллюминация, хоть и не такая блестящая, как в главных, но вполне достаточная, чтобы люди не спотыкались впотьмах. Здесь, между кустами, были расставлены бутылки с воткнутыми в них зажженными свечами; здесь-то находилась и наша бутылка, которой суждено было в конце концов послужить стаканчиком для птички. Бутылка была в востроге; она опять очутилась среди зелени, опять вокруг нее шло веселье, раздавались пение и музыка, смех и говор толпы, особенно густой там, где качались гирлянды разноцветных лампочек и отливали яркими красками бумажные фонари. Сама бутылка, правда, стояла в боковой аллее, но тут-то и можно было помечтать; она держала свечу – служила и для красы и для пользы, а в этом-то вся и суть. В такие минуты забудешь даже двадцать лет, проведенных на чердаке, – чего же лучше!

Мимо бутылки прошла под руку парочка, ну, точь-в-точь, как та парочка в лесу – штурман с дочкой скорняка; бутылка вдруг словно перенеслась в прошлое. В саду гуляли приглашенные гости, гуляли и посторонние, которым позволено было полюбоваться гостями и красивым зрелищем; в числе их находилась и старая девушка, у нее не было родных, но были друзья. Думала она о том же, о чем и бутылка; ей тоже вспоминался зеленый лес и молодая парочка, которая была так близка ее сердцу, – ведь она сама участвовала в той веселой прогулке, сама была тою счастливою невестой! Она провела тогда в лесу счастливейшие часы своей жизни, а их не забудешь, даже став старою девой! Но она не узнала бутылки, да и бутылка не узнала ее. Так случается на свете сплошь да рядом: старые знакомые встречаются и расходятся, не узнав друг друга, до новой встречи.

И бутылку ждала новая встреча со старою знакомою, – они ведь находились теперь в одном и том же городе!

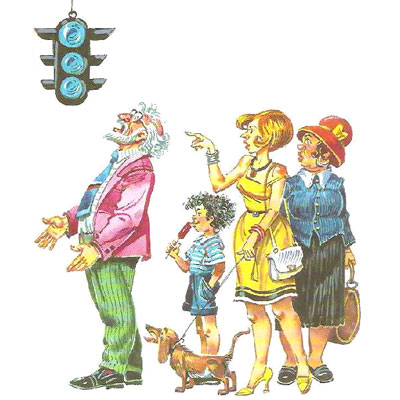

Из сада бутылка попала к виноторговцу, опять была наполнена вином и продана воздухоплавателю, который в следующее воскресенье должен был подняться на воздушном шаре. Собралось множество публики, играл духовой оркестр; шли большие приготовления. Бутылка видела все это из корзины, где она лежала рядом с живым кроликом. Бедняжка кролик был совсем растерян, – он знал, что его спустят вниз с высоты на парашюте! Бутылка же и не знала, куда они полетят – вверх или вниз; она видела только, что шар надувался все больше и больше, потом приподнялся с земли и стал порываться ввысь, но веревки все еще крепко держали его. Наконец их перерезали, и шар взвился в воздух вместе с воздухоплавателем, корзиною, бутылкою и кроликом. Музыка гремела, и народ кричал «ура».

«А как-то странно лететь по воздуху! – подумала бутылка. – Вот новый способ плавания! Тут по крайней мере не наткнешься на камень!»

Многотысячная толпа смотрела на шар; смотрела из своего открытого окна и старая девушка; за окном висела клетка с коноплянкой, обходившейся еще, вместо стаканчика, чайною чашкой. На подоконнике стояло миртовое деревцо; старая девушка отодвинула его в сторону, чтобы не уронить, высунулась из окна и ясно различила в небе шар и воздухоплавателя, который спустил на парашюте кролика, потом выпил из бутылки за здоровье жителей и подбросил бутылку вверх. Девушке и в голову не пришло, что это та самая бутылка, которую подбросил высоко в воздух ее жених в зеленом лесу в счастливейший день ее жизни!

У бутылки же и времени не было ни о чем подумать, – она так неожиданно очутилась в зените своего жизненного пути. Башни и крыши домов лежали где-то там, внизу, люди казались такими крохотными!..

И вот она стала падать вниз, да куда быстрее, чем кролик; она кувыркалась и плясала в воздухе, чувствовала себя такою молодою, такою жизнерадостною, вино в ней так и играло, но недолго – вылилось. Вот так полет был! Солнечные лучи отражались на ее стеклянных стенках, все люди смотрели только на нее, – шар уже скрылся; скоро скрылась из глаз зрителей и бутылка. Она упала на крышу и разбилась. Осколки, однако, еще не сразу успокоились – прыгали и скакали по крыше, пока не очутились во дворе и не разбились о камни на еще более мелкие кусочки. Уцелело одно горлышко; его словно срезало алмазом!

– Вот славный стаканчик для птицы! – сказал хозяин погребка, но у самого у него не было ни птицы, ни клетки, а обзаводиться ими только потому, что попалось ему бутылочное горлышко, годное для стаканчика, было бы уж чересчур! А вот старой девушке, что жила на чердаке, оно могло пригодиться, и бутылочное горлышко попало к ней; его заткнули пробкой, перевернули верхним концом вниз – такие перемены часто случаются на свете, – налили в него свежей воды и подвесили к клетке, в которой так и заливалась коноплянка.

– Да, тебе хорошо петь! – сказало бутылочное горлышко, а оно было замечательное – оно летало на воздушном шаре! Остальные обстоятельства его жизни не были известны никому. Теперь оно служило стаканчиком для птицы, качалось в воздухе вместе с клеткой, до него доносились с улицы грохот экипажей и говор толпы, из каморки же – голос старой девушки. К ней пришла в гости ее старая приятельница-ровесница, и разговор шел не о бутылочном горлышке, но о миртовом деревце, что стояло на окне.

– Право, тебе незачем тратить двух риксдалеров на свадебный венок для дочки! – говорила старая девушка. – Возьми мою мирту! Видишь, какая чудесная, вся в цветах! Она выросла из отростка той мирты, что ты подарила мне на другой день после моей помолвки. Я собиралась свить из нее венок ко дню своей свадьбы, но этого дня я так и не дождалась! Закрылись те очи, что должны были светить мне на радость и счастье всю жизнь! На дне морском спит мой милый жених!.. Мирта состарилась, а я еще больше! Когда же она начала засыхать, я взяла от нее последнюю свежую веточку и посадила ее в землю. Вот как она разрослась и попадет-таки на свадьбу: мы совьем из ее ветвей свадебный венок для твоей дочки!

На глазах у старой девушки навернулись слезы; она стала вспоминать друга юных лет, помолвку в лесу, тост за их здоровье, подумала о первом поцелуе… но не упомянула о нем, – она была ведь уже старою девой! О многом вспоминала и думала она, только не о том, что за окном, так близко от нее находится еще одно напоминание о том времени – горлышко той самой бутылки, из которой с таким шумом вышибло пробку, когда пили за здоровье обрученных. Да и само горлышко не узнало старой знакомой, отчасти потому, что оно и не слушало, что она рассказывала, а главным образом потому, что думало только о себе.